红网时刻新闻记者 赵翼鹏 长沙报道

2022年1月15日,虽是北半球的冬令时节,但阳光照射之下的南太平洋岛国汤加,宜人的温度一如往常,这里接近赤道与国际日期变更线,被称为地球上最早迎接太阳的国家。

时值中午,是最舒适的休憩时刻,海滩上的人们正放心地将自己交还给阳光与沙滩。

突然间,一阵低沉的轰鸣从不远处的洪阿哈阿帕伊岛传来,打乱一切节奏的,是海底火山爆发。

数分钟后,与眼前宛如末日般情景一同而来的,是强烈的灼烧感,人们意识到,这次比以往更为猛烈。后来的报道中,称这是继1991年菲律宾皮纳图博火山之后,近30年来规模最大的一次火山爆发。

当时,巨量气体和烟尘从海里直冲云霄,形成犹如核爆般的蘑菇云,引发的海啸更抵达整个太平洋沿岸地区,海底光缆受损,汤加全部网络中断、通讯中断,外界一度无法与这个南太平洋岛国取得联系。

而距离地球数万公里外,一颗来自中国的商用SAR(合成孔径雷达)遥感卫星正沿着轨道快速掠过,是“海丝一号”正有条不紊地执行着太空任务。

面对“失联”的汤加,“海丝一号”迅速“出手”,在全球率先拍摄完成火山喷发灾区的高分辨率雷达卫星数据,为灾情实地核查和分析评估提供数据支持。

这并非“海丝一号”首次在全球聚焦下“秀操作”,此时距离“海丝一号”上天,不过一年有余。

印尼地震灾害发生后,“海丝一号”提交了全球第一张卫星图像;“杜苏芮”台风事件中,“海丝一号”等3颗在轨SAR卫星第一时间对重点区域进行观测,及时获取遥感影像……许多国际重大事件中,都有“海丝一号”从太空传回的影像资料。

“海丝一号”惊艳表现的底气源自于它是中国首颗对标国际先进指标的、基于有源相控阵天线的百公斤级、米级分辨率、C波段商用SAR遥感卫星,可以穿透云层,不受时间和恶劣条件限制,获取全天时、全天候的二维高分辨雷达数据。

它也曾因此数度登上网络热搜,更让其身后位于长沙的天仪研究院确实“网红”了一把。

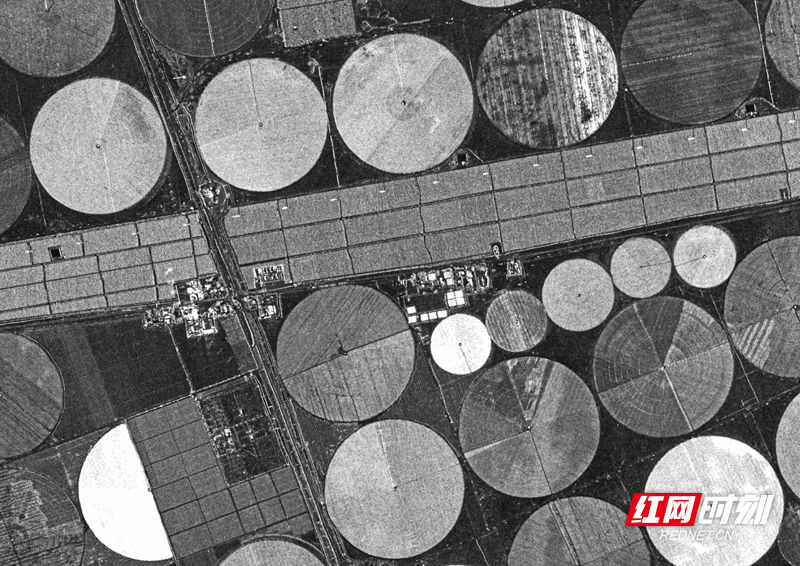

天仪研究院的卫星拍摄的埃及Tell El Kebir农业设施。

天仪研究院的卫星拍摄的马来西亚吉隆坡机场附近的桥梁房屋建筑。

虽顶“研究院”之名,天仪研究院却实实在在是家民营企业。此前,天仪研究院曾多次将光学遥感卫星送上太空,“海丝一号”的成功,填补了中国商用SAR遥感卫星的空白,也使天仪研究院成为国内首家运营SAR遥感卫星的商业公司,标志着天仪研究院正式实现了从卫星研制商向卫星数据运营商的跨越。

“全世界拥有超过2颗SAR卫星的国家最多只有15个,而天仪就拥有3颗。”天仪研究院创始人、CEO杨峰说,按照计划,未来天仪研究院将发射120颗SAR卫星,“形成全球领先能力”。

天仪研究院创始人、董事长兼总经理杨峰。

而不论是发射数量还是服务能力,这家长沙的商业卫星公司在中国民营航天领域已是当之无愧的翘楚。公司大厅那句醒目的“让航天触手可及”,在步步飞天中已然成为现实。

“自2016年落户长沙以来,天仪研究院已成功将30颗卫星送入太空,卫星累计在轨无故障飞行时间超过20000天,如今已在四川、北京、卢森堡设立分公司。”

但在几年前,当杨峰喊出那句“我要造卫星”时,也曾被人当作骗子。

“毕业后最初从事的是能源行业,与航天无关。”杨峰说,那时他虽心怀航天梦,却没想过会在航天领域创业,“不敢想,因为在当时看来太难了”。

难在何处?

设计、组装、发射,在精密零件在太空中经由科学家的巧手张开“双翼”前,由于涉及部门多、准入门槛高,这样的工序进程在曾经只限于用大国的国家意志才能朝前推动。

进入21世纪第二个十年,商业航天在国内兴起,伴随着国务院首个支持商业航天发展的政策在2014年出台,中国民间资本和民营企业参与商业航天的政策门槛得以打破,为有志之士打开了一条揽月之路,杨峰便是其中之一。

“第一次看到梦想照进现实。”

政策出台后的翌年,杨峰开始筹备公司,一路到北京、深圳、杭州等地考察,最终于2016年1月,天仪研究院在长沙正式成立。

彼时,政策虽已放开,但圈内圈外对杨峰造卫星都不看好。

“一颗吨量级的大卫星从设计、研制到生产、测试等,往往需要5亿到10亿元甚至更多的资金投入。”一位在航空航天领域从事多年的相关人士说道。

微小卫星的出现,提供了另一种打破过往传统航天的固有商业模式的可能。

“短周期、低成本、一站式。”在天仪研究院成立伊始,杨峰就清晰地认识到如何才能彰显商业卫星公司的优势。

公司落户长沙后,完成基于商业微小卫星的太空试验平台的研制,试验的准备时间可以从原来的几年缩短至几个月,试验的成本比传统方式降低接近一个数量级。

这样的“招法”在“海丝一号”上体现的淋漓尽致。

卫星架构上创新设计减轻重量、卫星器件上使用工业化产品替代、卫星设计上采用整星可折叠的设计、卫星发射优化测试流程……在保证科学严谨性的大前提下,天仪在各个环节中力求降本增效,也让看客们发现,“创新”一词,早已烙印进天仪的企业基因中。

“创新不只是技术的创新,基于我们对过程的理解,去掉一些不必要的流程,这也是一种创新。”天仪研究院联合创始人、CTO任维佳表示。

将时间拨回2016年11月10日上午7点42分,长征十一号遥二固体运载火箭在酒泉卫星发射基地搭载着卫星成功发射。

天仪研究院工作人员将卫星装上火箭。

彼时杨峰正一个人紧张地坐在指挥大厅里,目不转睛地盯着还未亮起的星箭分离信号灯,心里闪过无数种可能性,“万一打不开盖”“万一分离不出去”“万一……”最终,天道酬勤,“潇湘一号”分离成功。

这是我国第一颗商业化的科学实验卫星,同时也是湖南制造的第一颗人造卫星。随着这颗卫星的升空,长沙天仪研究院的名字也开始进入人们的视野。

现在回过头看,虽然天仪人戏谑地称首次天空任务是“连滚带爬”,也曾出现过重大挫折,但过程中让天仪完成了很多关键技术的验证,这也为后面的卫星研制奠定了基础。

而从首次成功发射的“潇湘一号”到令行业侧目的“海丝一号”,天仪研究院迭代发展的速度,亦是一个缩影,映射出航空长沙的航空航天及北斗产业,这里的发展同样令世人瞩目。

近年来,星城长沙紧抓北斗三号全球卫星导航系统建成的重大机遇,持续推动北斗产业实现高质量发展。

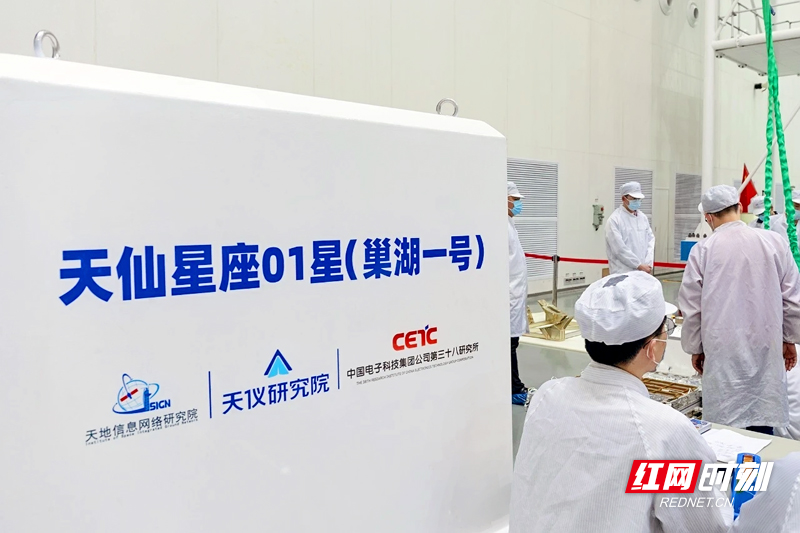

天仪研究院参与设计的“巢湖一号”。

2022年,全市北斗领域产业总产值超300亿元,截至2023年上半年,长沙全市拥有北斗及其关联领域企业300余家,高新技术企业180家,规模企业76家,形成了以星河电子、湖南航天等为龙头,北云科技、中森通信、金维信息、北斗研究院、湖南卫导等一大批北斗骨干企业融通发展格局。

而作为全市发展航空航天及北斗产业的核心区,天仪研究院所在的湖南湘江新区在航空航天及北斗产业上聚集了相关企事业单位近300家,其中不乏上市公司、国家级和省级专精特新“小巨人”企业以及高新技术企业,已形成完整产业链体系。

天仪研究院的航天科普基地。

曾几何时,世人总爱拿“你要上天啊”视若玩笑,但这样的故事却在如今的星城长沙接连上演。

昂首阔步星辰间,世人惊喜发现,是振翅高飞的国之重器,乘着湘江两岸的东风,扶摇而起、直上青云。

来源:红网

作者:赵翼鹏

编辑:胡红叶

本文为长沙站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。