红网时刻新闻记者 谭忠欣 长沙报道

天上有“长沙星”,地上有“长沙芯”。创新是长沙的魂,也是这座城市的气质。创新的气质,最长沙!让这座城市持续迸发活力。

创新的气质,最长沙。

“如果没有这个创新,我们只能是全球产业链上的搬运工,把人家的东西买回来组装,运到客户手里,赚的仅仅是物流的利润。”三一集团有限公司党委书记、轮值董事长向文波在一次创新论坛中坦言。

在全球生产分工体系价值链中,回眸长沙智能制造、新兴战略性产业的新坐标在哪里?答案愈发清晰:中高端。产业链、创新链、人才链的协同推进,长沙已催生出了乘法效应。

长沙在中高端产业链上走在全国乃至世界前列,已经实现从当“搬运工、装配工兼商人的角色”、靠“肌肉经济赚取微薄的利润”的配角时代,进阶到了新一轮中高端产业链的坐标时代。

千年长沙有一颗创新的心

在长沙,“天河”系列超级计算机频频展现“中国算力”,超级杂交稻不断刷新“中国产量”,大型盾构机等超级装备造就“工程机械之都”,北斗卫星导航原创技术为中国式现代化源源不断注入动力……

作为处于中部的省会城市,长沙的科创成绩单令人瞩目,创新能力连续多年排名国家创新型城市第8,稳居全国第一方阵。击水中流争“顶流”,长沙靠什么?长沙的区位优势不突出、创新资源禀赋并不拔尖,之所以有今天的成就,缘于千年长沙有颗创新的心。

岳麓书院。

“惟楚有材,于斯为盛”,这是悬于岳麓书院门上的对联。长沙历史人文荟萃,创新精神底蕴深厚。

千百年来,创新是长沙与生俱来的基因,一个个创新创造的故事流传千古。

3000多年前的青铜礼器“四羊方尊”,一气呵成,巧夺天工,代表了当时世界冶金技术的最高水平。

2000多年前,马王堆汉墓中的素纱襌衣,“薄如蝉翼、轻若烟雾”,即使今人多有仿制,竭尽心智,穷其工力,也无可匹敌。

1200多年前,长沙铜官窑创造性烧出釉下多彩,让铜官成为世界釉下多彩瓷的发源地,也开辟了举世闻名的海上陶瓷之路。

……

这些创举无一不是当时技术、工艺的巅峰之作。

今天的长沙,传承“敢为天下先”的精神特质,与时俱进,奋勇争先,开启了又一个创新的春天。

正是基于自主创新,近年长沙工程机械企业创造了诸多“第一”,包括世界最长钢制臂架86米泵车、“神州第一挖”200吨液压挖掘机、全球第一吊3600吨履带起重机、全球最大平头塔机等。如今,面对全球制造业新一轮的竞争“制高点”——智能化、数字化,长沙的工程机械企业同样“敢为人先”:这里有亚洲最大的智能化制造车间之一,有多个国家智能制造试点示范项目,一大批融合了人工智能、工业互联网等新技术的产品处于行业领先位置。

助力科创企业“从0走向10”

如果没有创新,企业赚的仅仅是物流的利润。以科技创新为驱动,推动产品和服务从低端迈向中高端,已成为众多长沙企业的奋斗目标。

尿检是就医和体检的常规项目之一,但你可知道,全国市场上约有一半的尿液有形成分分析仪来自湖南湘江新区?

在湖南湘江新区,走进爱威科技生产车间,技术人员正忙着调试多款自动镜检设备。只需把检验标本放在试管架上,就能实现批量上机,自动完成检验并出具检验报告,全程无需人工干预。

爱威科技在国际上率先将人工智能和机器视觉技术,应用于临床血液、尿液等标本形态学检验,改变了过去人工镜检(人工操作显微镜检验)为主的历史,填补了多项国际、国内技术空白。

2000年3月,爱威科技应运而生,推动医学临床检验自动化,打破形态学检验困局,是企业创立初衷。当时“机器视觉”相关技术属于原创性研究、“明日技术”,面临着诸多难题。

爱威科技实验室。

爱威科技坚持科研创新,克服无标准可参考、无样品可借鉴等重重困难。目前,该公司已累计申请专利300多项,主导产品国内市场占有率超过40%。产品远销欧洲、北美、南美、亚太等海外市场的多个国家和地区。

2021年6月在上海证券交易所科创板上市,是国家级专精特新“小巨人”企业。

作为一家依靠创新驱动发展的技术密集型企业,爱威科技这些年发展成绩的取得离不开长沙在营商环境、政策及人才等方面提供的支撑。据了解,该公司与中南大学湘雅医学院等多所知名高校建立了产学研合作关系。现有的550多名员工中,研发人员比例在20%以上。

不攻克核心技术,何谈迈向产业中高端。长沙实施高价值专利组合培育项目,有力推动了企业专利创造与运营能力,推动了产业向价值链高端攀升。

“从0到1”,难在科研本身的不确定性;“从1到10”,难在外部变量的不稳定性。可想而知,“从0到10”的科创路更加不是一条坦途。如何打通堵点、难点?底层逻辑需要转换,长沙着眼全过程创新、树立全链条观念。

实施创新驱动发展战略,要让企业成为创新主体,同时也要让人才和科技成果转化的通道更加畅通。

是不是有竞争力、发展潜力大不大,关键是要处理好创新驱动与产业发展的关系。长沙一方面择优引入企业和项目,不搞装进篮子都是“菜”;同时,不断推动创新链与产业链相结合,把掌握核心技术的龙头企业扶强做大,进而形成富有特色的产业集群。

从贴牌生产、蜷伏于价值链底端,到设计制造、攀升产业链高端,长沙制造业越来越“高”。

自主创新崛起星城“芯”势力

关键核心技术要不来、买不来、讨不来,必须靠自主创新。

现在的长沙制造,除了“高”,还有“精”和“尖”——站上技术的尖峰。

近年来,随着传统优势产业链朝着高端化、绿色化、智能化方向发展,一些关键核心技术等卡脖子的问题凸显。长沙形成了“揭榜挂帅”项目、科技重大专项、重点研发计划有效衔接的项目链条,在科技自立自强方面贡献了长沙力量,重大科技成果产出捷报频传……

湖南长步道光学科技有限公司。

天河超级计算机、北斗卫星、“京华号”超大直径盾构机等“大国重器”展现长沙担当;通用64位微处理器、高性能GPU芯片、固态存储控制芯片打破垄断,为信息安全装上“中国芯”;第三代杂交稻不断刷新水稻产量世界纪录……

在集成电路领域,长沙在CPU、GPU芯片等关键零部件和关键材料实现国产替代,通用64位微处理器、高性能GPU芯片、固态存储控制芯片打破垄断,为信息安全装上“中国芯”。

长沙也是目前全国唯一实现核心芯片全类型国产自主设计的城市。国内每三辆新车中,至少有一辆装配有长沙生产的索恩格电机。今年8月,索恩格把其全球乘用车起动机平台研发从欧洲转向中国,交由中国工程师负责。这意味着,在新能源汽车领域,中国将不是关键技术跟随者,而是开创者。

于此同时,长沙比亚迪的IGBT项目也将建设年产25万片8英寸新能源汽车电子芯片生产线,将彻底解决新能源汽车电子核心功率器件“卡脖子”问题,投产后可满足年装车50万辆新能源汽车的产能需求。

关键核心技术是国之重器。长沙围绕产业链开展技术创新,优中选优、重点突破,切实提高我国关键核心技术创新能力,把发展主动权牢牢掌握在自己手里。

威胜信息技术股份有限公司的智能制造车间。

打造一平方厘米“最强大脑”,威胜信息跑出加速度。

构筑“雨林型”创新生态

从创意到产品,有多长的路要走?科技创新的过程中,需要政府、高校、企业等多方面的通力合作。创新不是孤立的,如何打造创新的生态系统。

长沙创新的土壤,催生了新业态的蓬勃生长。

30多年前,美国学者迈克·波特在大洋彼岸出版《国家竞争优势》,率先提出产业集群。意指某一行业内的竞争性企业以及与这些企业互动关联的合作企业、供应商和相关机构等聚集在某特定地域的现象。

30多年后,湘江西岸正建立起航空航天及北斗产业的“热土”。

北斗开放实验室。

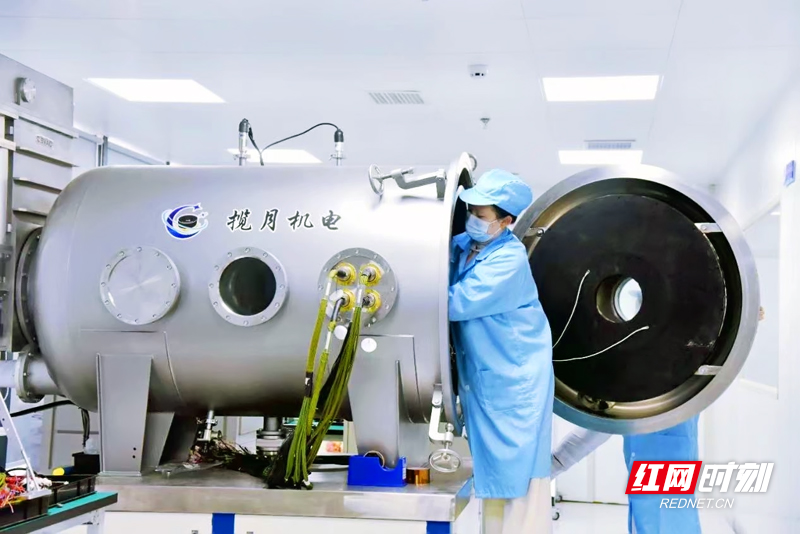

2017年,杜金榜决定跳出“舒适圈”。离开学习工作了20余年的母校,选择自主择业的他带领着4人团队创立揽月机电,地点是一处地下车库。

6年后,揽月机电入驻湘江新区的北斗产业园,完成超亿元的Pre-A轮融资,飞轮产品在国内细分市场用户覆盖率突破70%,占地40余亩的研发生产基地也预计2024年年底将开启一期项目的施工建设。

“我犹豫过,当时有其他公司开出更好的条件,但了解这样的现实情况后,使命感和荣誉感告诉我自己必须干。”

如今,揽月机电研制的反作用飞轮及磁力矩器产品,实现卫星姿控系统核心关键零部件的国产自主可控,不仅质量可靠、交付能力突出,批产价格更降低40%以上。“部分型谱甚至降低到十分之一,可以说是‘打骨折’。”

揽月留下的原因是产业集群,这也是无数航空航天及北斗企业来到和留驻长沙的原因。

“这里已形成覆盖空间段、地面段、用户段全产业链条。”据长沙市北斗导航产业技术创新战略联盟相关工作人员介绍,目前,湘江新区已集聚天仪研究院、揽月科技、北云、北斗研究院、卫导等卫星制造、卫星配套、北斗企业以及一批北斗应用与遥感应用企业。

揽月机电的无尘生产车间内,工作人员在车间研发生产高科技卫星飞轮产品。

长沙正以龙头项目为“磁极”,推动优势产业链上中下游贯通融合,吸附各类配套企业实现集聚集合,构建优势产业“生态圈”。

如何跨越科技成果和产业转化之间存在着断层的“死亡之谷”,让科技成果从“实验室”到“大市场”,形成完整“创新链”?

如今,在协同创新的征程上,长沙推出的“链长牵总、盟长搭台、校长支撑、行长帮扶”的“四长联动”产业链良性互动体系已走在了前列——

从高端研发,到成果孵化,再到创新服务,长沙精心培育新型协同创新平台,打造“创新链条”,促进科技研发高端化、共享化,推动科技成果产业化、市场化。

为了让专利转化为“红利”,长沙重点围绕岳麓山国家大学科技城建设,省、市联动建立中南大学、湖南大学、长沙理工大学知识产权中心,形成知识产权成果“推送之翼”;支持建立马栏山文创园视频文创版权交易平台,支持“湘知链”探索建设知识产权区块链技术平台。

在重大科技创新标志性项目的引领下,长沙汇聚了一大批包括全国重点实验室、国家级和省级创新平台在内的尖端科技力量,为未来长沙实现创新突破、技术引领夯实了基础底座。

湘江鲲鹏生产线。

“研发”与“制造”的双向奔赴

在长沙,“研发”与“制造”,一场美丽的双向奔赴正在进行中。

6月19日,2023互联网岳麓峰会,湖南省委书记沈晓明在开幕式致辞中首次提出:“将长沙打造成为全球研发中心城市,使之成为湖南现阶段创新驱动发展的第四项标志性工程。”

一语惊动舆论场,热议期待如潮涌。

毋庸置疑,将长沙打造成全球研发中心城市,这是湖南省委、省政府深入贯彻落实习近平总书记对湖南工作作出的重要讲话精神和指示批示精神的生动实践,奋力打造“三个高地”的重要战略抓手。

7月30日,长沙市政府出台相关政策和实施意见。《实施意见》明确目标:2025年,全球研发中心城市框架基本形成;2030年,全球研发中心城市初步建成;面向未来,全面建成具有世界影响力的全球研发中心城市。9月1日,一批来自高校、科研机构、领军企业的科技研发机构,在长沙全力建设全球研发中心城市首开式上,或现场揭牌,或签约动工。

一场研发热,开始搅动这座中部城市。

当前,全球经济格局和产业革命加速演进,“科技战略”“创新计划”等成为主要工业化国家谋求发展新优势的杀手锏。

先进的制造业集群,蓬勃发展的新兴产业,无疑为长沙建设全球研发中心城市奠定了坚实基础。更为关键的是,长沙科教资源丰富,研发人才汇聚,这为建设全球研发中心城市提供了有力支撑。

每一个在全球建立了影响力的创新城市,都有着同样的底层发展逻辑:找到了产业、科技与城市气质相匹配的“适宜度”。这条逻辑线,又靠产业、人才与城市文化三大核心要素串联。

至此,我们已然窥见一场美丽的双向奔赴:从制造中心到研发枢纽转型,从产品生产中心到知识生产中心转型,并且不是单向度的从“你”到“我”,而是两种中心的相融,是“制造”与“研发”的协同,是“产品生产”与“知识生产”的共生。

创新创造万马奔腾,“第一动力”愈发强劲,科创之花日益结出丰硕的果实,这是长沙先进制造业不断打开发展新局面的生动缩影,折射的是高质量发展日新月异的蓬勃图景。

来源:红网

作者:谭忠欣

编辑:韩阳

本文为长沙站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。