远眺长沙火车站钟楼,绿色包裹中的五一大道两旁已是高楼林立,这座1977年建成的长沙最高地标,见证着长沙的城市发展。

一直以来,袁家岭都是长沙重要的商圈之一,平地而起的高楼大厦,车水马龙繁花似锦书写着商业奇迹。 邹麟 摄

经过有机更新,如今的白果园化龙池片区浓浓古韵与周边繁华相映衬,演绎别样风情。

作为世界首个水稻主题博物馆,隆平水稻博物馆成为浏阳河东岸的一处瞩目地标。

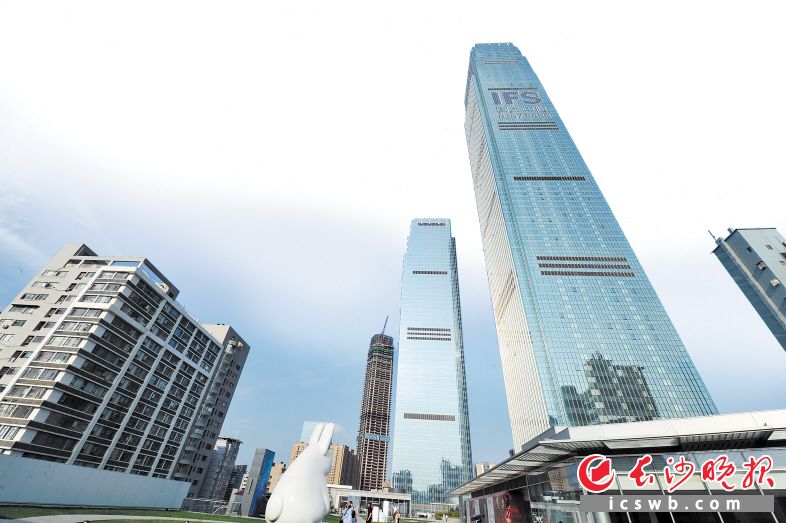

2018年正式开业的长沙IFS国金中心已然成为星城的一座新地标,吸引着众多外地游客前来打卡。 除署名外均为 王志伟 摄

如果说,城市是一本书,那么,地标建筑就是书的封面。它浓缩着城市的形象、气质与内涵,同时也是城市的第一视觉、第一记忆和第一印象。

恰如建筑大师弗兰克·劳埃德·赖特所说:“建筑是他所在时代的结晶。”长沙这座3000年历史的文化名城,正在不断生长。拔地而起的建筑,悄然改变着这座城市的版图与天际线。

城市地标,是情感和记忆的承载,也绘就了芙蓉人心中的城市画卷。70年风云际会,沧海桑田,曾经无人的荒地化身醉人的名胜,荒凉的郊区变为繁华的中心。

70年来,坐落在中心城区的芙蓉用不断刷新的高度见证了城市向上生长的力量;用开放包容的姿态引领时代的发展;用有机更新的智慧呵护着城市绵延悠长的韵味;用最现代的科技和手段延续着稻作文化和农耕记忆。它们不但是老长沙记忆中最温暖的存在,更宛如光阴图谱,为飞速发展的芙蓉写下浓墨重彩的一笔。

看,452米的国金中心傲然耸立五一商圈,中部消费旗舰见证着芙蓉经济腾飞。

听,长沙火车站整点报时的钟声响起,伫立的红火炬指引着游子归家的方向。

赏,白果园化龙池片区宛如新生,修旧如旧的老街巷奏响家园蝶变的交响曲。

品,隆平水稻博物馆崛起浏阳河东,水稻的秘密和荣耀深藏其中,等你解开。

在水的流转中,在城的嬗变里,芙蓉绚美绽放。

“第一高楼下,新长沙人的幸福生活”

地标名片:长沙IFS国金中心位于蔡锷中路与解放路交会处的西北角,紧邻黄兴南路步行商业街、五一大道,高452米,是湖南第一高楼。2011年9月23日奠基开工,2018年5月7日开门迎客。

讲述人:青石井巷桂林特色卤粉店店主郭天金

地标故事:今年,在青石井巷开店9年的郭天金尝到了当“网红”的滋味。他的桂林特色卤粉店距离长沙IFS国金中心仅40余米。从奠基、建设到封顶、开业,郭天金见证了这座湖南第一高楼的拔节生长。这座地标式高楼的建成,也让周边包括郭天金在内等一众商户们感受到了强大的辐射力。

长沙IFS国金中心所在的五一商圈是长沙人心目中的老城区最中心。在长沙上千年的历史中,这里一直都是历代官署所在地,也是历史最悠久的区域。无论是商业价值还是历史文化积淀,五一商圈都是当之无愧的“三湘第一商圈”,领跑长沙辐射湖南。

452米的湖南第一高楼、历时7年建设、投资超200亿元、25万平方米购物中心、近400个国内外品牌、香港海港城的“姐妹”……在寸土寸金的长沙五一商圈核心位置,这个自带“光环”的商业巨无霸一直备受瞩目。

郭天金说,从挖地基到垒高楼,他时常去现场一探究竟,也不时畅想,这样一座商业巨无霸的建成将如何搅动五一商圈,给周边商户带来巨大的机遇与挑战。

去年5月,长沙IFS国金中心正式开门迎客,不但成为长沙新地标,也大大提升了五一商圈的“颜值”和品质,让“三湘第一商圈”焕发新姿。

为了吸引更多客流,在定王台街道走马楼社区党委的牵头下,30余家商户成立了青石井巷商家自治联盟,腾空间引进新业态,出点子打造新品牌,自内向外推动街巷品质升级。观念一新天地宽。眼下,一条活力与秩序并存的餐饮文化特色街呼之欲出。

“从前,这条巷子没有路灯,一到天黑一个人影都看不到,如今晚上灯火通明,环境也越来越美。”郭天金的小店如今成了抖音上的“网红”店,日售3000碗,生意蒸蒸日上,人气颇高。“如今,很多顾客从国金中心打卡出来,也会来到周边的特色街巷里走一走、逛一逛。”

在长沙生活了15年,今年是郭天金在青石井巷开店的第九个年头,他早就把家人全都接到长沙一起生活,口音里也染上了些许“长沙”味儿。“我见证了国金中心的生长,长沙见证了我的幸福。”郭天金如是说。

“东方红、红火炬,外地人的长沙初印象”

地标名片:长沙火车站位于车站路与五一大道交会处,1977年建成通车,高63米,是上个世纪70年代长沙楼房高度之最,也是当时全国第二大火车站。

讲述人:五里牌街道火车站社区居民王跃华

地标故事:一座火车站是那座城市的游子离乡的起点和归途的终点,更是城市标志之一,见证着城市的变迁与发展。

长沙火车站亦如是,整点传来的《东方红》音乐、钟楼上高高耸立的“红辣椒”火炬,是许多旅客对长沙的“初印象”。

从五一大道远眺,老远就能看到火车站高高的火炬,那火红的颜色和直立的火焰像极了湖南人爱吃的辣椒,所以不少人又亲切地称它为“红辣椒”。而对于外地人来说,这已成为长沙的特征,不少人坐火车来长沙,即使未见“长沙”二字,但只要看到这个火车站,就知道自己到了长沙。

说起长沙火车站的历史,在火车站附近居住了一辈子的老口子王跃华如数家珍。长沙最早的铁路车站建于1911年,就在小吴门附近。到1949年,长沙铁路车站仅在原有站址的基础上扩建了一点点,当时经过长沙的列车只有10对。20世纪70年代,老站再也不能满足需要。1975年,长沙市开始修建长沙新客站(现在称长沙火车站)。

根据《长沙铁路车站建设工程提纲》记载,长沙铁路车站共计有10多个项目,相当于四座湘江大桥(现橘子洲大桥)的投资总和,工程量巨大。对于新站的建设,长沙市民倾注了极大的热情。和王跃华一样出生于20世纪50年代前后的城区居民,几乎都参加了火车站的义务建设。

据1977年长沙火车站通车典礼大会上的指挥长讲话稿的记录,全市广大人民参加建站义务劳动有40多万人次,各有车单位支援车站运输材料物资30多万吨。

随着火车站建成通车,周边建筑如同雨后春笋般涌现,市场、人气也很快聚集,火车站周边迅速成为长沙城的黄金地带。

“从小吴门迁建而来时,这里还是郊区,现在已经是长沙最繁华的地段之一。”2014年4月,长沙地铁2号线开通;2016年12月26日长株潭城际铁路建成通车,王跃华说,如今虽然高铁已成为出行首选,长沙火车站逐渐褪去客流中心的光环,但随着城际铁路、地铁依次开通,一个出行便捷、环境优雅的综合性交通枢纽正崭新蝶变。

“我家住在网红打卡点”

地标名片:白果园龙池紧邻黄兴南路步行商业街,是长沙中心城区一处历史底蕴深厚的老城区。白果园化龙池有机更新项目东起蔡锷路、西至黄兴路、南临大古道巷、北达苏家巷(含登隆街两厢苏家巷至解放路段),涉及改造房屋2660余户、14条街巷,包括丰泉古井社区和化龙池社区,改造面积约25万平方米。

讲述人:芙蓉区定王台街道丰泉古井社区居民杨正香

地标故事:今年,杨正香家迎来了两桩大喜事:女儿出嫁;老居更新。

杨正香是个老裁缝,一家三口在白果园41号生活了20多年,27平方米的公房,一楼集裁缝店、客厅、餐厅、卧室、仓库等多功能于一体。不见光的低矮阁楼甚至比“灰姑娘”的阁楼更狭窄,却是女儿唯一的成长庇护所。家里没有独立卫生间,门口狭窄过道里一间逼仄的屋子便是厨房。采光差加漏水严重,老鼠这样的不速之客方常来造访。

在白果园化龙池片区,像杨正香家一样“尴尬”蜗居的居民不在少数。地处最核心的五一商圈,举目即是林立的高楼,但一年多前,这里还显得与周边环境格格不入——房屋老旧、违建遍地、环境杂乱,住房密集拥挤,居民出行困难,片区内危房多,改善基础设施、打通交通微循环、整治居住环境、提升生活品质成为居民普遍诉求。

改变始自2018年,芙蓉区启动了白果园化龙池有机更新项目一期工程,杨正香一家就是其中一户。“能改造当然好,但改造时间久不久,总不好在外面租的房子里过年,改造的效果好不好,不会是花拳绣腿只做表面功夫吧?”起初,杨正香有许多顾虑。但丰泉古井社区书记龙欣和工作人员一次一次地上门沟通了解困难,耐心细致地介绍改造计划,让杨正香逐渐打消了顾虑。

增开大门和窗户,使用采光瓦,增加一楼和阁楼的通风和采光,加固屋顶和墙体,解决漏水问题,增加独立卫生间,科学调整空间布局,扩大使用面积等。施工队为杨正香家进行了“定制化”改造。2018年春节前夕,当杨正香一家搬回了改造后的家,“蜗居”了20年的老屋变成了眼前宽敞明亮、功能齐全的新房,令她喜出望外:“又惊喜又感动,改造得比我想象中好太多。党和政府有这样好的政策,社区有这么贴心的工作人员,我打心底里感谢!”

修旧如旧的老街巷、青砖黛瓦传统民居,无不给人以历史的沧桑感。更令杨正香惊喜的是,她家门外曾经逼仄老旧的小巷摇身一变成了人流如织的“网红打卡点”,不但每天游人如织,甚至成了热门婚纱照取景处。

改善人居环境,留存城市记忆。在不大拆大建、不破坏街巷体系、不破坏社区生态、不破坏建筑风貌的基础上,经过白果园化龙池有机更新项目一期、二期、三期的改造,老街区修旧如旧,散发着浓浓的“老长沙”味道。

“这里藏着水稻的万年荣耀”

地标名片:隆平水稻博物馆位于人民东路、京港澳高速和滨河路交会处,建成于2016年12月,总建筑面积1.8万平方米,是世界首个大型水稻博物馆。

讲述人:隆平水稻博物馆馆长 张璎

地标故事:在人民东路、京港澳高速和滨河路交会的“金三角”,5颗饱满的“稻粒”排列成绽放的稻花形状,在阳光的映射下金光灿灿,洒落在芙蓉区浏阳河东岸,“稻香麦韵”馨香,平添一份诗意。景观风貌与特色显著,让它成为了隆平新区最显著的地标性建筑。

我们见到张璎时,她正忙着在馆内的各个展区仔细查看。9月底的开馆时间临近,为了将细节调整到最完美,她和工作人员每天都要在馆里来回走上好几遍,微信步数破万是常事。展陈面积6000多平方米,水稻历史厅、科技厅、袁隆平与杂交水稻厅三大主题展馆,光是展品就有1300多件,馆内各种多媒体设备有100多个,360度全方位呈现水稻的前世今生。如果细细品味,能逛上大半天。“小到一颗米饭的成长蜕变,大到鱼米之乡水稻的万年荣耀,在这里你都能看到。”张璎十分自豪。

从村民到市民,来观展的“老口子”感受最为深刻。前不久,隆平水稻博物馆特意邀请了本地居民前来观展,虽然如今他们已经洗脚上岸成为“新市民”,但看到馆内展出的曲辕犁、水车、钉耙等这些充满乡土记忆的展品,农耕记忆瞬间被唤醒,令他们倍感亲切。

老长沙们都还记得,曾经,浏阳河是一道天然的分界线,相比西岸的繁华,浏河以东俨然是一片城郊结合部景象。“东山的辣椒,东岸的冬瓜”曾是这片土地田耕农景的真实写照。精彩背后的落寞、繁华对面的沉寂,浏水惆怅,奔涌几多梦与希冀。

而今伴随着城市化浪潮,曾经的城郊结合部摇身一变成了都市新家园。土地还是那片土地,河流还是那条河流,只是四周景致早已有了翻天覆地的变化:曾经的乡村变成摩天高楼、宽广马路、繁华街市;昔日的村民融入城市变身市民,在从乡到城的蝶变中感受那份沁人心脾的“最美”。

传承稻作文化、见证城乡嬗变,站在长沙建设种业硅谷的元年,隆平水稻博物馆的意义更加深远,诠释着区域生长的方向、产业集聚的大势、文化传承的动因。今年5月,《长沙·中国隆平种业硅谷发展规划(2019-2025年)》(以下简称《规划》)发布。《规划》将“长沙·中国隆平种业硅谷”定位为“一地两区”,即种业重大原始创新策源地、种业发展最佳生态示范区和种业文化交流展示区。借助产业发展东风,隆平水稻博物馆将坚守“传播稻作知识、传承农耕文化”初衷,打响稻作馆藏名气,擦亮芙蓉文化名片。(周 游)

来源:长沙晚报

作者:周 游

编辑:吕周阳