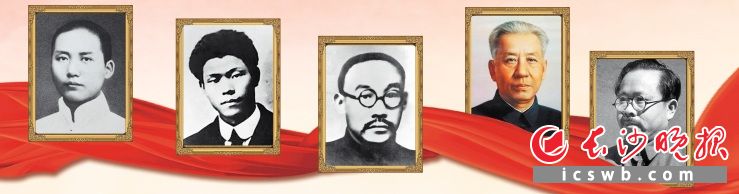

毛泽东 蔡和森 何叔衡 刘少奇 任弼时

编者按

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表重要讲话,提出“坚持真理、坚守理想,践行初心、担当使命,不怕牺牲、英勇斗争,对党忠诚、不负人民”的伟大建党精神是中国共产党精神之源。学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神,省委常委、市委书记吴桂英指出:长沙是一方有着光荣革命传统的红色热土,要弘扬伟大建党精神,坚定走好新时代长征路。为此,长沙市委党校以“缅怀长沙党史人物,弘扬伟大建党精神”为主题,回顾提炼长沙十位党史人物的革命故事、精神品质,以期进一步激励全市上下弘扬伟大建党精神,奋力拼搏,交出实施“三高四新”战略、推进高质量发展、创建国家中心城市、建设现代化新长沙的精彩答卷。

毛泽东:革命理想高于天

——青年毛泽东确立马克思主义信仰的科学路径

徐少兵

百年前的中国,处在一个内忧外患、多灾多难的时代,也是一个上下求索、空前觉醒的时代。面对国外潮水般涌来的新思潮,在反复比较鉴别中,中国先进分子最终选择了马克思主义,成立了中国共产党,中国社会面貌从此焕然一新。青年毛泽东最终确立马克思主义信仰,用马克思主义理论指导中国革命的伟大实践,经历了艰辛探索。

崇高的理想追求是推动青年毛泽东上下求索的不竭动力。毛泽东从小志向远大。1908年,毛泽东接触到资产阶级改良主义的书籍,就认识到“国家兴亡,匹夫有责”的深刻道理,产生了忧国忧民、救国救民的思想意识。1910年秋,毛泽东来到湘乡县东山高等小学堂求学,表达了“学不成名誓不还”的理想追求。1911年春,毛泽东第一次来到长沙,就读湘乡驻省中学。辛亥革命后,他在省立图书馆阅读了大量资产阶级启蒙思想家的著作。五四运动前后,在陈独秀、李大钊等人的影响下,毛泽东的思想从民主主义向马克思主义转变。1920年9月,留法的蔡和森来信,明确提出要“明目张胆正式成立一个中国共产党”,走俄国十月革命的道路。毛泽东回信表示“我没有一个字不赞成”,强调“唯物史观是吾党哲学的根据”。选择了马克思主义的毛泽东,决心为“改造中国与世界”贡献自己的全部力量。

理论联系实际是青年毛泽东的思想走向马克思主义的科学方法。毛泽东的世界观向马克思主义世界观转变的过程,一个突出特点是重视实践、注重理论联系实际。学生时代,毛泽东就不断与旧势力作斗争,在斗争中研究新事物,接受新思想。在湖南第一师范求学时,毛泽东认识到“闭门求学,其学无用”,多次与同学结伴去农村考察,了解农民的风俗习惯和生活状况。1918年8月,为组织新民学会会员赴法勤工俭学,毛泽东第一次来到北京,研究俄国十月革命的经验,接触马克思主义思想理论,深入到长辛店的工厂工人之中。五四运动爆发后,毛泽东积极参加并领导了湖南反帝爱国运动,创办《湘江评论》。为了扩大“驱张”运动的影响,毛泽东第二次来到北京,领导“驱张”代表团积极开展各项活动,深入研读马克思主义理论著作。湖南自治运动的失败,使毛泽东认识到社会改良之路根本行不通,必须走马克思主义革命道路。在理论与实践的结合中,毛泽东完成了由民主主义者向马克思主义者的伟大转变。

与人民群众相结合是促进青年毛泽东世界观转变的有效路径。毛泽东生长在农村,和农民有着天然联系,对农民有着深厚感情。1917年暑假,毛泽东走访挚友何叔衡家乡,来到一位贫苦农民家里,和这位农民促膝谈心,成为好友。1917年冬,毛泽东在湖南第一师范举办工人夜校,努力提高工人文化水平和政治觉悟。1919年五四运动,工人阶级作为一支独立的政治力量登上了中国的历史舞台,毛泽东更加重视工人阶级在革命中的作用。1920年秋,毛泽东在长沙各大学校的学生中物色对象,建立团组织。他非常重视团员的政治素质,强调团员要到工农当中去。坚持不懈地走知识分子与工农群众相结合的道路,拜人民为师,关心人民生活,充分发挥人民群众的主体作用,毛泽东的世界观发生了历史性的飞跃。

不断改造主观世界是促进青年毛泽东世界观转变的主观因素。毛泽东曾说:“我是从农村生长出来的孩子,小时也上过私塾,读过孔孟的书,也信过神,母亲生病也去求过神佛保佑!旧社会的东西对我都产生过影响。有段时间受到梁启超办的《新民丛报》的影响,觉得改良派也不错,想向资本主义找出路,走西方富国强兵的路子。十月革命一声炮响,马列主义传入中国,我才逐步接受了马列主义。”毛泽东之所以能够从自己崇拜过的思想中解放出来,转向马克思主义,最重要的主观原因是他始终充满昂扬锐气,不断地改造主观世界,不断地以“今日之我与昨日之我挑战”。在中国革命的伟大斗争实践中,毛泽东认识到资产阶级思想并不能解决中国的根本问题,从而自觉洗刷掉各种非马克思主义对自己的影响,最终接受了马克思主义,成为一个伟大的马克思主义者,成为领导中国人民彻底掌握自己命运的一代伟人。

(作者系中共长沙市委党校校部成员、副教授,湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心长沙市基地研究员)

蔡和森:信仰如铁撑巨艰

曹习华

蔡和森是中国新民主主义革命历史上较早的觉醒者,他曾与毛泽东齐名,并称“毛蔡二子”;他最早提出成立“中国共产党”;他与周恩来等在法国一起组建中国共产党旅欧早期组织;他是中共中央机关报刊的第一任主编;他是撰写中共党史的第一人;他是中共二大到六大的中央委员、中共四大中央局五人成员之一、中共五大和六大的政治局常委。如铁的信仰浇铸了他的生命,支撑着他的前行,让他短暂的一生熠熠生辉。

开启信仰之门,与友同行倾力创建新民学会。蔡和森1913年以优异的成绩考入湖南第一师范,求学期间和毛泽东等同学常常畅谈理想,探讨人生观。他们开始学会将个人的发展放在时代大潮中加以思考,得出要改造社会,必须以信仰集合同志结成团体才行。1918年4月,毛泽东、蔡和森等决定正式成立新民学会,这是五四时期影响最大的革命团体之一,这个团体在中国现代史上成为一个耀眼的星群,闪耀在中国历史的星空。

树立伟大信仰,负笈留学倡导建立中国共产党。1919年12月,蔡和森等30多名热血青年乘坐法国邮船赴法勤工俭学。在法国,蔡和森如饥似渴阅读了上百种马克思主义著作,正式转变为马克思主义者,并旗帜鲜明地主张建立共产党组织。1920年8月,蔡和森写给毛泽东的信中郑重提出:“我以为先要组织党——共产党。”1921年2月蔡和森在写给陈独秀的长信中,系统地阐明了马克思主义基本理论,得出只有社会主义才能救中国的结论。蔡和森第一个提出建立“中国共产党”,也是党内第一个系统宣传列宁建党学说的人。因法国支部没有接到消息,错过了党的第一次全国代表大会,但毛泽东同志在回忆建党时说:“蔡和森也是法国支部的创造人”。

宣传马列主义,广播理想筹备创办党中央机关报。1921年秋,蔡和森回国后在上海加入中国共产党,并留在中央从事理论宣传工作。1922年7月,蔡和森出席党的二大,当选为中央执行委员会委员。他根据中央决定,筹备创办党中央机关报《向导》周报。《向导》周报创刊后,担任《向导》主编的蔡和森撰写了大量文章,传播马克思主义,宣传党的民主革命纲领和路线、方针、政策,鼓舞和动员工农群众起来斗争。《向导》周报被誉为黑沉沉中国的“一线曙光”,四万万苦难同胞思想上的“向导”。

践行革命信仰,身先士卒领导彪炳史册的五卅运动。1925年5月15日,上海纺织工人顾正红被日本资本家枪杀,激起国人愤怒。5月28日深夜,中共中央在上海闸北宝兴里召开紧急会议,蔡和森坚决主张发动群众进行反帝示威游行。5月30日,上海5万学生和20多万工人参与示威游行,随后运动遍及全国,约1700万各阶层群众直接参加斗争,这就是中国现代史上著名的“五卅运动”。蔡和森始终站在“五卅运动”最前列,而“五卅运动”掀起的波澜壮阔的反帝斗争高潮在中国革命史上写下了光辉的一页。

为信仰而牺牲,受尽酷刑坚贞不屈践行誓言。1927年大革命失败后,蔡和森立即提出要在两湖地区建立革命根据地,因条件尚不成熟和缺乏中央支持而未能实行。1931年,由于叛徒顾顺章的出卖,蔡和森在香港不幸被捕入狱。在广州狱中,蔡和森受尽酷刑而坚贞不屈,最后惨烈殉难。他用年轻的生命践行“匡复有吾在,与人撑巨艰。忠诚印寸心,浩然充两间”的誓言。

作为建党先驱之一,蔡和森的革命生涯勾勒了早期共产党人追求民族复兴之路的红色记忆。他的信仰那么崇高,不断探求的是救国救民之路;他的信仰那么坚定,为革命积劳成疾不怕牺牲;他的信仰那么纯粹,一生为信仰奔波而心无旁骛。对此,毛泽东评价说:“一个共产党员应该做的,和森同志都做到了。”

(作者系中共长沙市委党校党史党建教研部副教授,湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心长沙市基地研究员)

何叔衡:做事不辞牛负重

卢岳华

革命先烈何叔衡是党的一大代表,中国革命的开拓者之一,是共产党人干实事敢担当的楷模。新时代,须大力弘扬何叔衡“做事不辞牛负重”的精神。

胸怀大志、可当大局。何叔衡把挽救国家、民族的危亡作为自己的神圣使命,在开展革命活动中勇担大任。1918年4月,何叔衡与毛泽东等组建新民学会,他不畏险恶环境,勇于接受挑战,组织参与驱逐皖系军阀张敬尧的斗争,迫使张于1920年6月狼狈逃出湖南。1921年10月,何叔衡参与组建中共湖南支部。1922年5月,与毛泽东等人组建中共湘区执行委员会,在湖南大力发展党组织和党员,是革命火种的传播者。毛泽东称赞说“叔翁办事,可当大局”。

公正司法、铁面无私。1931年至1932年,何叔衡任临时中央政府工农检察人民委员、内务人民委员部代部长、临时最高法庭主席等职。年过五旬的他,注重调查研究,办案审慎细致。他正确贯彻对一切贪污腐化分子给予严厉打击的政策,对初犯或情节不甚严重者,尽力进行教育;对不称职者,坚决撤销其职务;对贪污犯罪者予以严厉打击,提高了苏维埃政权的威望。1932年5月,群众向何叔衡举报瑞金县委组织部长陈景魁有滥用职权贪腐、欺压群众等严重问题。有人拿出“中央某某主要领导讲了,陈景魁不能杀”的话进行压制。何叔衡坚定地说:“我身为执法干部,要排除干扰!没有胆气和硬劲儿,就难以主持公道!没有公道,民众如何生存?革命如何发展?”“腐败不清除,共产党就会失去威望和民心!与贪污腐化作斗争,是我们共产党人的天职!”何叔衡顶住压力,将陈景魁依法逮捕,经公审后予以枪决,“何青天”的美名也在苏区传开。

坚持真理、实事求是。何叔衡执行政策法规既刚正严厉又谨慎认真。1932年2月26日,临时最高法庭举行第一次公审,他作为临时最高法庭主席担任主审。何叔衡在审理案件的过程中,坚持以事实为依据,给予或严惩或宽大的裁决,均量刑得当。在“左”倾肃反扩大化政策的影响下,一些干部产生了宁左勿右的思想,对此何叔衡十分不满,坚决反对用简单化代替司法公正的裁决,始终坚持审慎务实作风,做到量刑准确,重罪不轻判,轻罪不重判。

忍辱负重、顾全大局。何叔衡始终把对革命的忠诚摆在首位,把个人荣辱置于最后。1933年,在“左”倾教条主义路线主导下,何叔衡遭到错误批判,各项职务被错误撤销。即使身处困境,何叔衡不消沉而思进取,努力做好组织分配的工作,体现共产党人识大体、重大局的思想觉悟和崇高境界。

1935年2月24日,何叔衡在福建长汀突围战中壮烈牺牲,时年59岁,用生命兑现了自己“为苏维埃流尽最后一滴血”的庄严承诺,体现着共产党人视死如归的革命英雄主义情怀。新时代,我们要传承何叔衡对党和人民无限忠诚,立大志、识大体、担大任、顾大局,乐于奉献、“做事不辞牛负重”的精神,为开启全面建设社会主义现代化强国新征程奉献力量。

(作者系中共长沙市委党校社会文化教研部教授,湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心长沙市基地研究员)

刘少奇:人民利益放首位

陈瑶姬

刘少奇的一生,不但从理论的角度对共产党员的修养问题作了全面系统的探讨,而且在实践的维度,他本人就是积极加强自身党性修养的典范。“每一个共产党员,不论职位多高,都是人民的勤务员。”今天,我们学习刘少奇同志,就要始终坚守人民立场,把人民群众放在心中最高位置,始终保持同人民群众的血肉联系,把为人民谋幸福作为根本职责。

心系百姓,自觉秉持人民立场。人民立场是中国共产党的根本政治立场,是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。20世纪60年代初的中国,受自然灾害等多重因素的影响,经济社会发展出现了一系列问题。怎么解决这些问题?刘少奇曾经说过:“只要我们不是在口头上而是在实际行动中密切地依靠群众,我们就能够战胜一切困难。”在此背景下,1961年中央号召全党大兴调查研究之风,刘少奇回到家乡湖南开展了深入的调查研究。4月13日,刘少奇到长沙县广福公社天华大队的第二天,就在住处召开干部座谈会。他提议先谈公共食堂等问题,要求大家本着实事求是的精神敢于讲真话,“一点顾虑都不要,一点束缚都不要,愿意讲的话都讲,讲错了也不要紧,不戴帽子,不批评,不辩论”。但天华大队干部统一口径,隐瞒实情,表示食堂有优越性,应当继续办下去。4月15日下午,刘少奇决定不用当地干部陪同,直接邀请社员来开座谈会,一边听取群众的意见,一边进行详实记录。座谈会后,他又走家串户,细致了解大队和社员的生产生活情况。

敢于担当,注重顺应人民意愿。通过大量实地调研,刘少奇感到公共食堂的问题必须尽快解决。在天华大队总支委员会议上,他指出:“现在百分之九十以上的人要求散食堂,如果不散就脱离了百分之九十的群众。”针对过去宣传食堂是社会主义阵地,现在解散食堂有顾虑的思想,刘少奇说“食堂不讲散,讲退。愿意退的,自己就退出去。愿意在食堂吃饭的,可以还在食堂吃饭。”刘少奇这个让大家自愿选择退留公共食堂的决定受到社员群众的热烈欢迎。不久,天华大队的食堂陆续解散了,刘少奇成为党内较早提出解决公共食堂问题的领导人之一,天华成为全国第一个解散公共食堂的大队。除公共食堂问题外,刘少奇在天华还就粮食定产、订购、分配问题,社员住房、山林、民主与法制建设问题以及社办企业、农村手工业、农村商业、国家职工在农村的家属待遇问题等,作了深入细致的调查,并创造性地提出了农村农民兴家立业“十个一”的远景目标。

实事求是,努力增进人民福祉。坚持真理,修正错误,是刘少奇对“实事求是”的理解。他曾说过:“我们党从来就不害怕指出与批评自己的缺点或错误。过去的一切缺点与错误,都将成为我们今后争取胜利的教训。”针对那些弄虚作假、欺上瞒下的歪风邪气,刘少奇进行了严厉批评,认为这不但远离了实事求是的作风,还是党性不纯的表现。刘少奇一生为真理而奋斗,凡符合实际的,符合人民利益的,他就坚持;凡经过实践检验不符合实际的,他就勇于在工作中加以改正。

习近平总书记指出:“勇于自我革命,是我们党最鲜明的品格,也是我们党最大的优势。”在百年非凡历程中,我们党始终保持蓬勃生机和旺盛活力,根本在于我们党具有彻底的自我革命精神。中国共产党的伟大不在于不犯错误,而在于从不讳疾忌医,敢于直面问题,勇于自我革命,具有极强的自我修复能力。以刘少奇天华蹲点调查为代表的1961年全党系列调查研究,在深入查找问题、剖析原因、对症施策的基础上,有效地扭转了人民群众生产生活困难的局面,成为中国共产党进行自我革命以及在自我革命中丰富经验、实现发展的一段历史佳话。

(作者系中共长沙市委党校公共管理教研部讲师,湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心长沙市基地研究员)

任弼时:鞠躬尽瘁的“骆驼”

刘任欢

任弼时30年的革命生涯,同中国共产党的建立、发展、壮大紧密联系在一起。他为民族独立、人民解放和新中国的创建,奉献出毕生心血,建立了卓越功勋。他一生坚忍不拔、勤勤恳恳、脚踏实地、默默奉献,被誉为“党和人民的骆驼”,是新时代党员干部提升自己、完善自我,永葆先进性和纯洁性的楷模。

目标坚定,方向明确。任弼时的一生就如同沙漠中行走的骆驼,有着极强的方向感和明确坚定的目标。他16岁加入社会主义青年团,18岁成为中国共产党员,确定了共产主义的人生目标和方向后,真正做到了“奋斗终身”。他一生历经磨难,但始终站在无产阶级和人民大众的立场上,坚持正确的政治路线和军事路线,以超人的胆略和磊落的行动,对党内各种危害革命事业和人民利益的错误倾向和错误思想展开正确积极的批评和斗争,为党和革命的最终胜利作出了卓越贡献。

低调谨慎,顾全大局。骆驼在沙漠中总是团结协作,结队前行,这种低调谨慎、顾全大局的“骆驼精神”在任弼时身上得到了淋漓尽致的体现。长征过程中,来自两个不同苏区的红二军团和红六军团会师以后,任弼时和红二军团领导人贺龙、关向应等同志互相尊重,团结战斗,将二、六军团建设成为一个坚强的战斗集体。整风时期,有人要任弼时谈谈当年红二方面军整党整军的经验,任弼时谦虚地说,二方面军工作中的成功经验不多,不好谈。任弼时这种低调谨慎、顾全大局的优良品德,得到了周围同志的衷心拥护,也收到了良好的工作效果。

任劳任怨,负重前行。在广袤的沙漠中,骆驼能忍饥挨饿,不顾恶劣的环境,负重在沙漠行走。任弼时也如同沙漠中的骆驼,有着任劳任怨、负重前行的高尚品格。1924年刚回国的任弼时被党中央分配到上海大学任教的同时,还担负了上海团组织的部分领导工作。他在完成白天授课等工作任务以后,晚上又挑灯夜读,夜以继日地履行着向广大青年传播马克思主义的神圣使命,同时还参加了中国社会主义青年团第三次全国代表大会的紧张筹备工作。大革命失败后,党和团的组织遭受严重破坏,在白色恐怖笼罩的恶劣环境下,任弼时又以中共临时中央政治局委员的身份参加到白区党的领导工作行列,投身到危险重重的白区斗争当中。如果说1924年回国投身革命到1940年这16年内,任弼时是成天奔波忙碌,那么他在主持七大筹备工作和担任中共中央秘书长,特别是延安整风运动开始以后,则完全是超负荷运转。但工作压力再大,任弼时始终以兢兢业业、任劳任怨的工作作风和实绩赢得了党内外的普遍尊重。

坚定不移,百折不挠。骆驼能走出沙漠,靠的是坚强的毅力,任弼时也一样,在残酷的革命斗争中坚守共产党人的信仰信念毫不动摇。任弼时有过两次被捕遭受酷刑的经历,尤其是1929年11月在上海汇山路被捕后,更是惨遭巡捕房电刑的摧残。施刑者认为,电刑可以使受刑者处于半昏迷半麻木状态,在身心受到极大损伤之时神经系统就会陷入混乱,下意识地说出自己的身份和自己所做的事情。然而,在任弼时这位“特殊材料”制成的共产党人面前,虽然残酷的电刑可以摧残他的身躯,给他日后的健康状况埋下了隐患,却丝毫不能动摇他百折不挠的钢铁般的革命意志。

任弼时用不屈意志和不朽生命铸就的“骆驼精神”,是留给后人的宝贵精神财富,任弼时逝世后,党中央对他的革命精神和崇高品德给予高度评价,毛泽东同志亲笔题词:“任弼时同志的革命精神永垂不朽 ”,并号召全党向他学习。当前,我们正在深入开展党史学习教育,更应努力学习革命先辈的崇高品德和优良作风,大力弘扬“骆驼精神”,争做新时期党和人民的“骆驼”。

(作者系中共长沙市委党校社会文化教研部讲师,湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心长沙市基地研究员)

本版图片均为资料图片

实习生 朱一宁 参与本版文字整理

来源:长沙晚报

作者:毛泽东 蔡和森 何叔衡 刘少奇 任弼时

编辑:吕周阳